奋发征途的诗意注脚

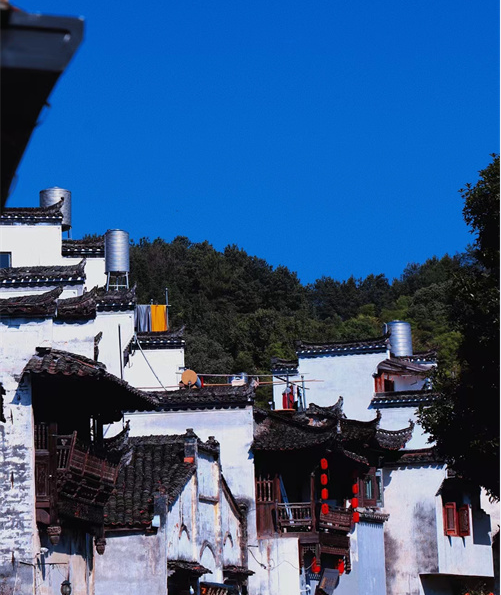

(资料图)

(资料图)

——李欣蔓诗集《裂变》摭谈

文/灿烂

诗歌如何书写新的时代,诗人怎样让自己的诗意挖掘在朝向当下的同时又不失向上品质的关切与精神塑造,这是近些年诗坛比较热门的话题。在诗人们参与的大讨论中,体现国家意志的脱贫攻坚、乡村振兴,以及诗人如何在万众一心奔小康的奋进征途展现家国情怀的深邃透彻,无疑是众多话题中最重要的一个热点。事实上,不少诗人不仅积极讨论,而且还身体力行参与到这一场人类史上最为浩大的民生工程。诗人们改变习以为常的生活轨迹,进入另一种工作模式,同时也打开了另一重诗性维度,在以身作则改写贫困的劳作过程中,思考着新时代主题书写的充分表达,审视小我与大我之间的逻辑关系与情感共融的无限可能,写出数以万计的作品,有的站在宏观角度高屋建瓴,以烈度很大的抒情方式表现自己对伟大进程的赞许,感叹乡村巨变的前所未有;有的从细节入手,深入热气腾腾的生活场域,把自我放置于现实的底部,细致入微地感知大事如弦的微观诗意,从而生成催人奋进的力量,达成文艺是灵魂动力源的效度。

巴中诗人李欣蔓,无疑属于后者,其诗擅长以女性视角,打开洞悉物事的镜盖,事无巨细,所有为她经历过的都在笔力之内。她长于抒情,分行转换之间的诗意蔓延,与己有生活高度契合。她情意深切,立志高远,以倔强之心,怀着报得三春晖之志,行走山野,扶贫乡村,服务三农,为见证变迁提供一部经验性的精神蓝本,而作出破釜沉舟似的倔强书写。按照诗人的心意,这部《裂变》以“扶贫也扶志”为出发点,通过物质和精神双向扶贫的同步发力,志在全景式观照村民如何打破固有思想,由“等、靠、要”转变为自立、自强、奋发进取的心路历程,用她的话说就是“体现出帮扶者和被帮扶者之间和谐团结的干群关系、家庭关系以及贫困村和谐的邻里关系,以点带面折射出巴中干部和群众在脱贫攻坚中所取得的巨大成就,彰显新时代的伟大变革”。本着这样的初心与构思,角度周正,虚实相靠,脉络清晰,有的放矢。为写作维度的建立张纲举目,确立了基本的价值体系。

《裂变》既重视人物刻画,又注重细微观表达。在内容上,以村文书、村妇女主任、村支书等基层人物以及扶贫干部为表现主体,瞄准他们舍小家为大家,扶贫先扶志、扶智,因户施策,用心帮扶,终于让贫困村奔小康,让非贫困村生活富裕美满的初心意志,而诗人以“沾泥土”“冒热气”“带露珠”的语言,让村子里的每一只猫狗,每一群鸡鸭,每一块田、每一条路、每一棵树、每一座堰塘,每一缕炊烟,都融入到了诗歌里……

在叙述式抒情的总基调下,其最突出的展现在几个方面。

首先,展现新人:电商。这是脱贫攻坚战役中最需要的生力军,是智慧型农民的缩影,关注体现了眼光,书写亦是本事。其实如何写人,是一种挑战,写村支书、扶贫干部,写他们如何呕心沥血,怎样舍小家为大家,都是意料之中的事情,并无什么独特之处,写村民如何从观念落后思想顽固到最后发生根本转变,都是顺理成章理所当然的事情,开掘的空间和意义的找寻极富难度。我关注她这样写新型农民,写具有现代感的人士。本着这样的思路,看到《电商》无疑就多了一份喜悦。

走在乡间小路上,鸡犬相闻

她拍下割水稻、摘苹果、捡鸡蛋、杀年猪的照片

分享到QQ群、微信群,订单如雪花一样飞来

第一节,以白描手法写电商在乡间拍摄割水稻、摘苹果、捡鸡蛋、杀年猪这些陈年旧事,但是,同样的场景,却因为角度不同,而生发了别样的新意。对于熟悉的“三农”而言,“分享到QQ群、微信群,订单如雪花一样飞来”这绝对是新鲜事,它不仅陈述了事情,也在意义转换中指明了“扶贫”的出路,瓦解了困惑,虽是实写,却具有一定的启发意义。那么,对于这个“电商”的下一步动作,自然就成了关注的焦点。

她冥思苦想,黑夜里起风

开始做自己的公众号

指头一动就知道市场价

“冥思苦想”,这一个画龙点睛的词,巧妙地提到了智慧脱贫的高度,也因此,她在深夜,完成忘记了外面的风吹草动,沉浸在新媒体的充实所带来的快乐里,“指头一动就知道市场价”,这个轻描淡写的行为,恰恰展现了新型农民新的诀窍,塑造了劳动人民的智慧,丰富了脱贫理念驱导下的农民形象的丰满。接下去的两节,“晒图片”“点赞”“询问”等实际内容其实是赞许她善于动脑筋,很灵光的意义延伸。

她翻来复去地刷抖音、发快手、晒图片

大堆的点赞和一连串的询问里萌生出友谊

朋友圈的朋友转发到各自的朋友圈

就像浪花拍打浪花,订单催促订单

请注意“翻来覆去”这个动作隐含的意味,它是勤劳的暗示,是追求唯美的投影,是把美洒遍人间的道德动力,是共和乐万家的铺垫。顺着这样的“事实点”,诗从条分汇集成断面,“朋友圈的朋友又发到各自的朋友圈,就像浪花拍打浪花,订单催促订单”。于是,诗意升华得到了有力的支撑——

打开山门,绿水青山就是金山银山

乡亲们手忙脚乱,将村庄四季的绿色生态食品

快递到城市的餐桌上

城市人追求的是那份天然的醇香

从里到外的原生态

完成从林间到舌尖的跨越

在这里,我们看到了城乡一体化的具体现象从单打独斗到成建制的愿景规划。看到了乡村振兴的希望,活跃着追梦人的身影。确实如诗中所言,这是一种“跨越”,舌尖上的中国,把绿水青山和城市生活有机地结合起来,构成一个不可分割的整体,一个真正的命运共同体,一个充满生机和活力的,与既往的“三农”完全不同的面貌、格局。

白天,游客提着核桃、水果,来来往往

晚上,高高在上的月亮

看线上线下的村民,收微信上的红包

直到手指点得疲惫生痛

真金白银,就是生活富裕的奔头

诗的最后,着力于表现巴中新农村是人们追梦的好去处,有力地呼应了新时代的农村再也不是贫穷和落后的收容所,已是富裕和文明的希望地。岁月已经从结穷亲到打造乡村旅游的蝶变升级,白天采摘水果,夜晚赏月望乡回眸乡愁,领略乡村诗意般的美好,找到了属于传奇般的诗和远方。而村民呢,在线上线下忙碌,同样是忙里忙外,却已经从锅台灶头,摇身一变成具有完全不同的生活方式和劳动形态,用写实加夸张的手法聚焦他们“收微信上的红包,直到手指点得疲惫生痛”,最后实话实说“真金白银,就是生活富裕的奔头”,看似很物质,却切中要害,但从根本上说,世界是物质的,物质保障必须是美好生活殿堂的基石。正如美国大诗人艾略特说:“只有这样的人才配生活和自由,假如他每天为之奋斗。”欣喜的是,《电商》一诗,管中窥豹,一叶知秋,“她”不是一个人,而是一群,一代,是名副其实的半边天。是李子柒一样的美好生活的脱贫代言人,逍遥自在,福祉无限。

其次,表现新事:合作社。人类历史上提升到国家战略高度的规模化的脱贫攻坚前所未有,创造了一个又一个奇迹,在此背景下的乡村巨变无论是作为个体的人还是群体的事,都是值得去描绘和展现的奔腾画卷。而这其中,多以修桥铺路、拆危搬迁、谋事开会、走乡串户等为基本写作路数,数以万计的此类写作表现,让题材不再新鲜,鲜有出彩的。但是,在李欣蔓的诗中,我找到表现新事物的标本,这就是《合作社》:

诗开头没有绕弯子,而是朴实如行事本身,开门见山直截了当写成立“合作社”是村民翘首以盼的新事大事,诗说“终于有了风吹草动”。其实,在人们的记忆里,合作社并非新事物,我国农村合作社产生于20世纪五十年代初,是为实行社会主义公有制改造,在自然乡村范围内,将各自所有的生产资料投入集体的经济组织。农村合作社经历了三个主要时期,即合作化时期、人民公社时期、经济合作社时期。农村合作社为农民的专业化生产提供了产前、产中和产后服务,有利于推广农业科学技术。但是上世纪七十年代末八十年代初,随着改革开放的深入和家庭联产承包责任制的兴起而寿终正寝。事物的发展变化往往随着规律的变动而发生变化,甚至是根本性变化。近年来,随着脱贫攻坚的深入和乡村振兴的需要,一种新型的农村合作模式应运而生,甚至方兴未艾。其实就是典型的集中力量办大事,资源整合,便于生产的统一管理和调度,是面向农业经济需求的新模式,打破坛坛罐罐,走创新发展新路,谁不慕想呢?这基本的起源与发展,应了那句老话,三十年河东三十年河西。这话用于说明规律遵循时,很是客观,一定程度上验证了再搞“合作社”的合理性,真实再现了民生需求的现实意义,无可厚非。

但实际情况往往很复杂,有不少因素和许多阻力制约着“合作社”的生成与生存。然而今天,它真的好戏就要开场了——

村两委成立合作社

这里终于有了风吹草动

村民早早地站在地头,就像等待演一场大戏

等着合作社给他们分配干活的任务

在交代完成之后,叙述的笔锋立即转到现场;好像并不唯美,这预示着工作的展开,和合作社的艰难,是会经历风吹雨打的,阻力是有的,新的出路是不容易找到的,干事情是需要动脑筋的,日子还是要过的,太阳照常会升起的,但是,在因循守旧的观念转变之后,在脱贫决心和攻坚意志得到夯实之后,村民们看到了希望。尽管暂时风雨交加,“山沟里的春天”,还是像变戏法一样来了。

累了,躺在田埂上打个盹

听到肚子在打鼓的时候,吃食堂送来的盒饭

风雨交加,山沟里的春天像变戏法

似乎故意折腾这些不服输的村民

可贵在于,诗人始终在场,她深信只要村民们有不服输的精神,一切困难终究会被战胜。于是有了如下画面:

他们咬紧牙关拼命干,人在机器上

自己也成了钢铁,头顶上的头发灰白

种子播下,秧苗破土发芽

百亩麦子在风中起伏

既然春天的号角已经吹响,人机结合的劳动就荡开了耕种的序幕,春芽既萌,春华既开,希望的种子,就会让生活颗粒饱满,随风起伏,丰收在望,未来可期。诗人于是跳出叙事的线性表达,进而转为隐喻加象征的抒情——

夜空的星星像黑夜不眠的眼睛

捕捉尘世的每一丝美好

人们早出晚归的辛劳化作甜甜的蜜

荡漾在心里

如果说高尔基的“只有人的劳动才是神圣的”道出了实践的真理具有神一样的重要,那么,这首《合作社》则形象地诠释了欧文的名言:“完善的新人应该是在劳动之中和为了劳动而培养起来的。”对于脱贫攻坚这种“大事”,需要有“革新”的观照,需要生产环节的具体落实,尤其是对站在历史关联处的那些基于美好生活的社会活动,每个真切的感受都是奋斗的诗行。“杜鹃与山鹰一起歌唱/我把这片深爱的土地当成一张锦绣的纸/把身体当成一支行走的笔//田间地头、五谷杂粮、寒来暑往……/以及我与村民捆绑在一起的喜怒哀乐/都成为抒写这片大地上的诗卷”。(《走出汗水芬芳的足迹》)。在这场浩大的工程中,诗人是工作参与者,更是诗歌见证人,“文章合为时而著,诗歌合为事而作”,一个诗人一旦找到了表达的兴致,其所铺开的联想,就会火花闪现。“村规民约在岁月里栽种成荫/与建筑、嫁娶、农谚、祈祷一起/风尘仆仆地轮回,让一个个村庄风姿绰约/大地布满粮食和农桑//在这里,《诗经》的意象闪烁着奇异的火焰/村里那些叫小芳的草长在脚边/风一吹,开出纯白的声音,旋转出温暖,/我热烈地活在自然界里,心中的高山越来越挺拔/喜怒哀乐化为宽大的胸怀。”诗人坚信道路越走越宽广,而人们坚信生活越来越美好。据李欣蔓本人介绍,2013年,她受组织安排,负责联系巴中市巴州区柳岗坪、南江县园峰、白鹤咀、中坝等9个市发改委挂联村的帮扶工作。她清楚地认识到,这是培养她对生活及事物良好的观察、思考习惯,深入实际,融入生活,在泥土里吸收诗歌养分的绝好机会。于是从到村的第一天起,她就开始写扶贫日记,几年下来,累计已达9万余字。行走在扶贫路上,大量生动鲜活的事迹和由此产生的感悟让李欣蔓内心难以平静。作为一个高度敏感的诗人,如此亲历第一现场,贴近时代、贴近生活,她感到自己有必要用“语言的黄金”表现一段特别的个人史,有效、简洁、精确、传神探索伟大进程中的伟大感受。如果说诗言志是一个古老的传统,那么,李欣蔓以诗载道,把个人感受与时代风云融会贯通,彰显了一种蓬勃的锐气。这是值得提倡的。评论家李敬泽曾经就《青鸟故事集》和记者对话时说:“如果说我对自己还有点满意的话,那就是,我依然觉得前边有很多可能性没有穷尽,跃跃欲试。”

再次,开真情,见真义。如擦鞋女、烤红薯的女人、母亲与女儿等,有血有肉,写出了宏大主题中最温暖的部分,最柔软的部位。在改革开放搞活经济的大背景下《烤红薯的女人》是乡村中国在贫困线上挣扎的一个缩影。她们没有一技之长,只能在不定性的工作中获取生活来源。红薯是地头再普通不过的农产品,因了女人烤的动作,而溢出了贫瘠的土地,有了出路的希望。诗从她“会烤”写起,那熟练的动作,那情义真章的专注,历历在目。

她的手在青烟中不停地翻红薯

像杂剧,飞跃火圈,被生活的鞭子亡命追赶

炉火红红的甜味裹挟着乡音——

香气扑鼻的红薯,清香可口的红薯

在人们的赞美声中,卖得一干二净

生活清贫,日子充实。勤劳本分获得的赞美,是诗人塑造乡村女人的最基本的调值,因为诗句生动,形象感强,几乎瞬间就产生了诗意的情感共鸣,不过,这只是作为主题书写使命的一个前奏,因为人是中国大地上最温暖的符号,而女人,更是悲悯之根良心之底。她“每天晨曦里把三个红薯送给对面的两个留守老人/然后才给女儿烤红薯当早饭”,她因此善举,让路人“呼吸到生活的甘甜”而赢得了整个世界。她不只是要烤出求生的欲望,更是要烤熟生活的梦想。

路过的人,和世界虽然陌生

却轻易地从路边的红薯摊中

呼吸到生活的甘甜

街头支起的这口锅,以最简单的向往

一天又一天把梦想烤熟

于是,诗的尾声就富有质感,“她”的精神形象得到了放大,一个“啃着”,不仅激活了她,更让广大良家妇女获得了大地般的诗意观照,升华了主题,弘扬了正气,尽管啃着的是剩红薯,但“身体里便充盈着一道温暖的彩虹”,确实,脱贫攻坚是艰难的,不可能一蹴而就,序幕拉开之前,“散乱”是存在的真实,需要有面对的勇气,正因为如此,“始终不灭夜半时分这锅熊熊的炉火”才彰显了大义的必然因果。

下雨了,泥地上人影恍惚

她在啃着剩红薯,啃着啃着

身体里便充盈着一道温暖的彩虹

这世间的散乱、雨水、淤泥

它始终不灭夜半时分这锅熊熊的炉火

毫无疑问,这“熊熊的炉火”是信念之火,是苦难辉煌的明日光芒。这意味,在同构的《擦鞋女》中,几乎有着同样的纹理和熟悉的气息。面对烟火现实的风霜雨雪,“她鼓起镇定自若的勇气/笑着,在我面前抬起头”,也因此,作为诗人,我发出的感慨就具有了文学性的昭示:“我吐出一口气,生活真的不容易/不是每个人面对生活的苦与乐/都像她一样,如童话里的仙子//数九寒天,很多人看不清前路/很多人在奔走中迷失方向/而她,用风雪捂热生命”。这与《母亲与女儿》的末节两行“她俩转过身,母亲的两只眼睛/像灯,照亮她们生命的道路”交相辉映。那么当然,负责点亮千千万万爱与真情的壮举的,成了驻村干部的誓言与担当,这“明亮的梦”,因有风雨兼程的奔忙,有万吨春光对田野的照彻。有帮扶政策的传达与落实,有创建文明乡村的蓝图规划,有掏心掏肺的鱼水深情,有志存高远的脚踏实地、真抓实干,就会是“欢声笑语越过路上那些曾经越不过去的坎/整洁干净的村容,新旧错落的房屋/比梦还明亮”的自信。而这种独特性的诗意发现,正是李欣蔓诗集中比比皆是的亮点,为她的书写通向更深刻性提供了无数的可能,是她诗歌触须的敏锐始终鲜活的最好回应。

如果说她敏锐地发现了“贫穷让他们各自露出了闪亮的獠牙”的形象,那么在作为诗坛新生力量趋向成熟的阵营里,她留下了自己的足印,她是潜伏的诗歌使者,脱贫攻坚正好让满腔热血写春秋的她“派上了用场”。当下的文学格局早已今非昔比,各种外力的介入和“文随代变”的必然规律让文学发展不再“面目清秀”和“边界清晰”。青春爆发力不再是考量一个诗人创作能耐的单一选项,那些被习见忽略的“后程发力者”也一样值得关心与关注。在“不变的乡愁”中,她写道:为什么我天天写诗/不食人间烟火的句子/像失去花期,落尽叶子的昙花/倒映在太阳下/影子都是一只不会飞翔的麻雀//长风不息,南来北往的路/把凌乱的生活拖在身后/我重合在大巴山浓郁的阴翳里//调整思绪,写乡村、写土地……/生活, //那些触痛心灵的文字分散开来/像一群群蝴蝶在阡陌上缤纷(《长风不息》)。

追求“有盐有味”,让“触痛心灵的文字”唤醒乡愁,是她诗歌向度的主轴。这一点在更广泛的时代引发了写作认知的纠偏。显然,文学中的诗人至少包含两个纬度:一是年少成名的“后浪”,二是不甘沉寂写新篇的“前浪”。前者即如今常见的“新锐发现”“新势力”“新生代”等文学新力量,他们一旦被承认,就会在一定的时段获得“万千宠爱”。其中有些顺势而为,虽不再光焰灼灼,但在坚持在跋涉,有的则挡不住昙花一现的命厄而销声匿迹。江山代有才人出,文学薪火相传必须得有人接棒。李欣蔓踏上脱贫攻坚的大道,致力于描绘乡村振兴的蓝图,为自己找到了文学的正道,为诗歌创造力注入了新的力量,可喜可贺。她的诗歌不在当下文学中喧嚣热闹的区位出现,而在自己熟悉的甘于寂寞的一亩三分地出场,在巴中的大山深处,在她《劝架》的现场:“张老头骂王老汉断子绝孙/王老汉说张老头是酒鬼,不知那天会喝死/他们怒目相对”;在山风《吹亮长夜》中老人的“忆苦思甜”里:“他抽一口烟,喝一口酒/咳嗽一声高过一声,对着青山,举起酒杯//说命中的悲欢恰如轻抚的风/人间的不幸如同那些幽静的流水/落下的泪滴好像夜空闪烁的星辰//最后用一场醉清醒地和这个世界说说/生为何物,死为何物,生死间隔着什么//说着说着,她走过去/用一颗汤圆补上爷爷空缺的四颗门牙/他一口吞下去,天空蔚蓝的笑容就露出来”

因为写得有生气,才会谈得上诗意接续了地气,意味有了烟火气。因此,创造力的可能性探测,无疑是聚焦的本来。谁在诗歌长河中激起浪花朵朵,谁就是在自觉地推陈出现,诗人敢于对现实、环境和自身发出新声,把状态维持在很高的水准,无论面对什么,置身何地,写作依然生机勃勃,个人能把宝贵的经验积累和思辨能力运用在文本之中,心在千山,根在大地,让诗歌创作与脱贫攻坚同构一道风景,为奋进的雄关漫道,刻录诗意的注脚,无疑众望所归。

关键词:

营业执照公示信息

营业执照公示信息